熱門話題

#

Bonk 生態迷因幣展現強韌勢頭

#

有消息稱 Pump.fun 計劃 40 億估值發幣,引發市場猜測

#

Solana 新代幣發射平臺 Boop.Fun 風頭正勁

AI提升的是下限,而不是上限!

上次看到@dotey寶玉老師分享了此文章,我閱讀多次,根據自己的實踐經驗,越發覺得這篇文章說的非常客觀和實在,這也算是寶玉老師前段時間提出的“AI正確價值觀”。我在寶玉老師翻譯的基礎上進行了精翻。

原文可見:

1⃣學習曲線的重塑

在 AI 出現之前,學習者普遍面臨一個難題:學習資源的設計往往預設了特定的目標讀者。這就導致,對你這個實際使用者而言,很多資源並不契合自身背景與需求:

你是某項目標技能的初學者,但在相關領域已有一定基礎,卻難以找到能以熟悉領域為切入點講解目標技能的內容;

若要高效掌握目標技能,其實應當先具備某項前置技能,但初學者往往並不知曉應從何學起;

你已具備基本知識,但陷入中階瓶頸,苦於找不到能幫助突破的資源。

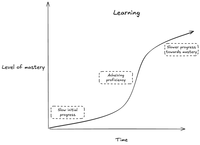

通常來說,學習一項技能走向精通的曲線大致如下:

(圖1:學習曲線)

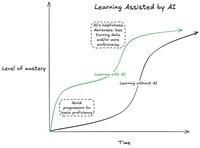

AI 的出現帶來了根本性變化:它能在你的當前水平上提供個性化幫助。AI 能針對你當下的理解層次解答問題,甚至代為完成部分重複性任務,從而徹底改變了學習曲線的結構:

(圖2:AI輔助下的學習)

2⃣精通仍非易事

領域專家通常對 AI 持更審慎的態度。正如一位 Hacker News 用戶所言:

AI 是很淺薄的。我的研究越深入,它就越無用,而且這種無效感來得非常快。尤其當研究對象是複雜或具爭議的話題,而你指望 AI 幫你找到可信或學術性的來源時,基本沒戲。

這其實很好理解:如果一個主題的訓練語料豐富且內容一致,模型就擅長總結輸出;而一旦主題過於高深,語料稀缺,模型就無從發力;若主題具爭議性,訓練語料往往自相矛盾。換言之,要獲得真正的精通,仍然難度不減。

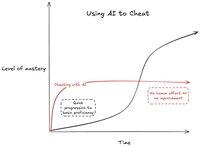

3⃣AI學習模式與“答案依賴”

OpenAI推出的ChatGPT學習模式暗示了一個更深層的問題:與其讓 AI 引導你學習,不少人選擇直接索要答案。結果是:

學習者會停留在 AI 所能提供的理解深度上,難以再上層樓。

(圖3:使用 AI 作弊的學習曲線)

長期來看,那些試圖“投機取巧”的人,並不會真正受益。

學習曲線重構的非均衡影響

技術變遷本質上是一種“生態系統重構”:它不會平均惠及每一個人。AI 對不同人的影響,也取決於一個核心變量:“做出一個有影響力的成果,究竟需要多高程度的掌握?”

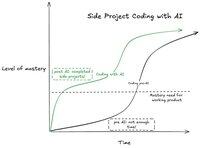

編程:對管理者是加速器,對大型項目幫助有限

工程管理者長期面臨一個尷尬境地:他們掌握架構原則、熟悉工程流程,但並不會具體操作某些開發工具。比如,後端出身的工程經理想在業餘時間做一款 iPhone 應用,過去幾乎沒有可能。

AI 改變了這一局面。他們現在可以快速入門,生成原型,再基於工程經驗完善為可交付成果。AI 的介入,讓本不可能的產品成為現實。

(圖4:借助 AI 的業餘項目開發)

但對於長期負責維護大型、結構複雜且業務特定的代碼庫的工程師而言,AI 所能提供的幫助就有限得多——模型無法獲取必要的上下文、歷史依賴或團隊規範。

(圖5:在大型代碼庫中使用 AI)

創意工作:短期內難以被取代

創意行業的從業者對 AI 的擔憂不無道理:會不會哪天,AI 寫的小說、拍的電影就取代了人類創作?

答案是:短期內不太可能。創意領域競爭極其激烈,真正能獲得關注的作品,必須具備高度的新穎性。AI 雖然可以快速生成圖像、文字、音頻,但並未帶來“注意力”的增量。

成功的創意作品有一個硬指標:不能像別人。人類對“雷同”的敏感度極高。這也解釋了為什麼“吉卜力風”頭像曾短暫刷屏,卻絲毫未影響《哈爾的移動城堡》的文化地位。

(圖6:創意作品的門檻與 AI 的上限)

日常任務:AI 插不上手

AI 目前對一些高頻但低差異的日常任務影響甚微,尤其是你已經用 App 解決得很好的事情。以郵箱處理和外賣點餐為例,這兩個領域擁有眾多成熟產品和完善交互邏輯,AI 並未帶來顯著提升。

以郵件為例:

垃圾郵件早已被自動篩除,AI 再來總結只會浪費資源;

而對重要郵件,我不需要“總結”,我需要信息的完整性與語境感——這正是 AI 難以替代的。

點餐場景也是如此:成熟 App 已在菜單信息、配圖、價格與交互體驗之間做出極致優化,AI 難以超越。

(圖7:AI 工具 vs 成熟 App)

4⃣AI 的未來:已經到來,但尚未均衡

AI 已經顯著提升了知識工作者的“起點水平”,但這並不意味著所有人都因此受益。

工程管理者等特定角色,因其“中高層理解+執行力不足”的結構,反而最能從 AI 中獲益;

創作者則感受到潛在威脅,甚至產生抗拒;

而還有一些人,看到許多專家熱情討論 AI,自身卻難以找到實際用途,陷入懷疑:“是不是我沒搞明白?”

AI 並未徹底改寫所有人的工作方式,但它是一種值得每個人花時間嘗試的強大工具。如果你已經嘗試過,卻發現它確實不適合你——那也許就是事實本身。

原文:《AI is a Floor Raiser, not a Ceiling Raiser》譯者:草木青

5.48K

熱門

排行

收藏